業務効率で確認フローを大幅短縮、時間の使い方を自由に! デベロッパーProstyleが考えるBuddyBoard活用法

株式会社Prostyle

「住」のプロフェッショナルとして、お客様に快適な「住まい」と「ライフスタイル」を提案されている株式会社Prostyle様。

コンセプトの企画や設計に携わる方々にお話を伺いました。

- 目的

-

- ・企画開発のスピードアップ

- ・コミュニケーションの改善

- 業種

- 不動産デベロッパー

- 規模

- 20~30名

株式会社ProstyleWebサイト

代表取締役社長 親松様

株式会社Prostyleは、新築マンションやホテルの仕入・企画・開発・販売までを一貫して行う不動産デベロッパーで、「住」に関する幅広いサービスを提供しています。

- 課題

-

- ・図面と資料の共有・編集の煩雑さ

- ・承認フローの遅延

- 解決策

-

- ・BuddyBoardの導入、図面や資料をリアルタイムに共有・編集

- ・BuddyBoardによる承認フローの効率化

- 効果

-

- ・業務効率の大幅な向上

- ・承認フローの迅速化

コンセプトや企画を

練り続ける企画開発では

すり合わせが多い

- 新築マンション開発に携わる関係者を教えてください。

-

親松)

弊社は新築マンションを中心とした企画・開発・販売、並びにホテルの開発を行っています。プロジェクトには多くの関係者が関わりますが、主な社内関係者は設計・営業・仕入れの担当者です。そこに加えて社外のゼネコンや設計事務所なども関与してきます。建設に必要な工事関係者を含めると、関係者の数はかなり多くなります。特にやり取りが多いのは、ゼネコンと設計事務所です。設計段階では設計事務所とのやり取りが多く、施工段階ではゼネコンとのやりとりが増えます。設計事務所の担当は1人か2人程度で、その方々と社内の設計担当が協力して形を作り上げていきます。打ち合わせには、設計担当者が中心となって参加しています。

-

石川)

社内の設計担当者と設計事務所の担当者には、それぞれの立場に応じた役割があります。弊社の設計部署は、事業主としての立場から設計の知識を活かし、具体的な要望を関係者に伝える役割を担います。一方、外部の設計事務所はその要望に合わせたマンションを建てる為に必要な図面製作や法的な手続き及び現場監理を担当します。

- 企画から設計に至るプロセスを教えてください。

-

親松)

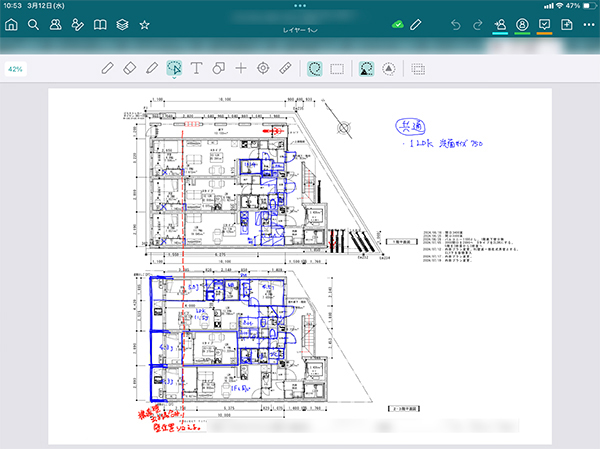

まず、マンションやホテルの用地を広く募集し、仕入担当が情報を収集します。土地の価格、広さ、立地を考慮し、机上で収支を検討します。その後、社内で企画建物のボリューム図を検証し、収支が合えば土地の契約に至ります。契約後、検討したラフ案をもとに分譲マンションであれば間取り、意匠、外構、エントランスのゾーニングなどを検討します。間取り検討は、企画設計の段階でBuddyBoardを活用し、設計事務所と意見交換を重ねていきます。

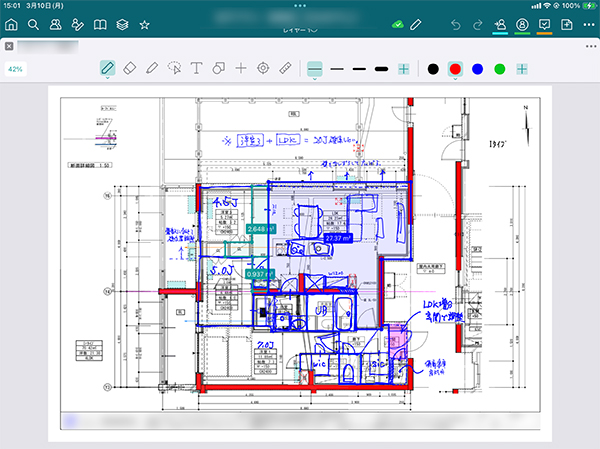

打ち合わせの多くは対面で行い、リモート会議はほとんど使用しません。初期段階では、2~3時間の対面打ち合わせを行い、BuddyBoardを使って基本的なコンセプトを共有します。設計事務所は、打ち合わせを基に図面を作成し、定例会議でBuddyBoardを用い、再度検討していきます。これを繰り返した後に、マンションの企画が完了し設計事務所が基本設計、実施設計を進めていきます。オンラインでの細かいやり取りは、こちらの主張が一方的になりがちで、誤解も生じやすいため避けています。設計事務所には、できないことはできないとはっきり言ってもらい、可能な範囲で合理的な提案をしてもらっています。常に新しい企画やコンセプトを提案し、試行錯誤を繰り返しながら、より良いものを目指しています。

時間の使い方が自由になった

- BuddyBoardを知ったきっかけは何でしょうか?

-

親松)

私が社内のDXを推進している時に、BuddyBoardを使用している隈研吾事務所の記事を見かけました。隈研吾さんとは宮の森というプロジェクトでご一緒していたので、「隈研吾さんの事務所がこういうのを使っているのだけど、どうだろう?」と社内に提案してみました。ちょうど私自身がiPadで図面に手書きを始めた頃だったので、導入すれば時間も効率も良くなるのではないかと考えたためです。隈研吾事務所の事例を見ると、そのレベルの高さに驚かされます。BuddyBoardを使ってゼロから絵を描いていて、本当にすごいと思いました。私たちの用途は設計事務所とは異なり、検品のような役割を担っていますが、隈研吾事務所はBuddyBoardを使ってゼロから提案資料を作成しています。設計事務所はさらに業務効率化を図っているようで、BuddyBoardには私たちが使っている以外にも、もっと多くの使い方があるのではないかと感じています。石川)

私たちはBuddyBoardを主に検品の用途で使用していますが、設計事務所でも社内での検討や共有の際に、作る人とチェックする人がいると思いますので、設計事務所でも検品のために活用しているのではないかと思います。BuddyBoardは特にチェックに使いやすいツールとして重宝されているのではないかと感じています。

- BuddyBoardは課題をどのように解決しましたか?

-

石川)

これまで設計に関する擦り合わせは紙やPDFで送られた図面をスクリーンショットし、画像編集アプリで書き込んで、それをまた送るというキャッチボールを繰り返していました。そのやりとりには相当な時間がかかっていました。しかし、2年ほど前にiPadを導入して、現在はBuddyBoardを活用することで、社外に出したい情報がまとめやすくなり、社内のキャッチボールが非常にスムーズになりました。奥富)

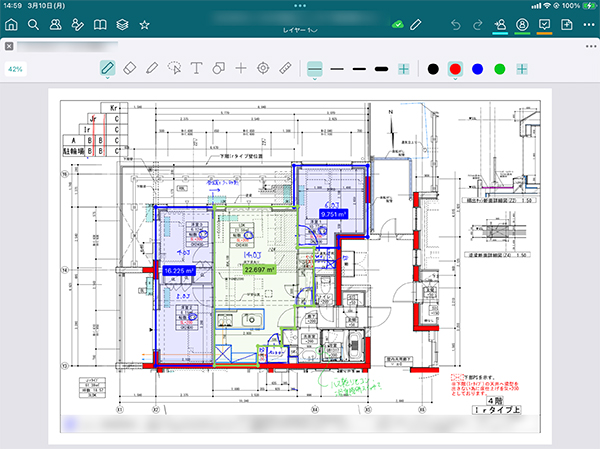

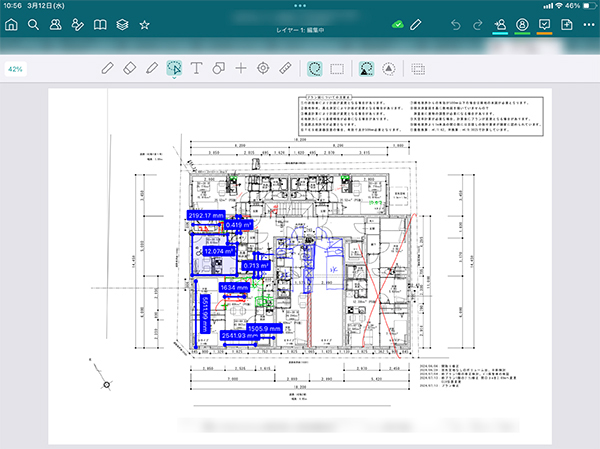

導入前もスケッチベースで図面チェックをしておりましたが、それに合わせて図面の修正を行っても寸法的に収まらなかったり、必要な畳数が確保できなかったりすることがありました。そのため、設計事務所に再度調整していただくやり取りが頻繁に発生していました。しかし、BuddyBoardを導入してからは、弊社で寸法の測定や畳数の計算をしながら図面のチェックできるようになりました。その結果、打合せする回数が1〜2回ほど削減され、効率化が図れています。石川)

BuddyBoardを活用することによって、1プロジェクトで1ヵ月程度は時間短縮できています。BuddyBoardを導入してからは、膝を付き合わせてやりとりしなくてもよくなりました。隙間時間に書き込んで修正箇所を確認しておいてもらうなど、時間の使い方が自由になったと思います。親松)

間取りが同じシンプルな案件だと、それほどミーティングを重ねる必要はありませんが、例えば5階建てで、各階の面積が大きく異なるような複雑な間取りの案件では、紙での図面確認だと何度も何度も修正を重ね、結局最初のプランに戻ってくることがよくあります(笑) 非常に無駄な作業が多いなと感じています。現在進行中のプロジェクトである(仮称)江戸川区南小岩計画を進める際に、BuddyBoardをもっと前から使っていたら、作業が改善できていたと思います。石川)

そうですね、(仮称)江戸川区南小岩計画は、上階に行くほど床面積が小さくなり、複雑な間取りがたくさんあるプロジェクトです。最初は紙で進めていたため、かなり時間かかり、なかなかうまく進みませんでした。プロジェクトの中盤あたりからBuddyBoardを導入しました。BuddyBoardを導入してからは、スピードが上がりました。複雑な間取りが多い物件ほど、BuddyBoardの効果が高いかなと感じています。

過去の経緯を含めて情報共有、

図面の無駄を削減

- BuddyBoardでお気に入りの機能や使い勝手はいかがでしょうか?

-

親松)

紙の図面では、細部を拡大しないとパイプスペースなどを見落とすことがあります。しかし、BuddyBoardを使えば高倍率で拡大できるため、無駄なスペースを特定できます。特にワンルームマンションでは、1畳の差が重要です。BuddyBoardを使うことで無駄を削減できますが、紙の図面では見落としがちです。竣工後に「このスペースは必要だったのか?」となることもありますが、BuddyBoardで事前に確認すれば防げます。高倍率で拡大することで、図面の無駄を減らすことができるのです。石川)

拡大機能には非常に助けられています!最大で200倍まで拡大できるのは非常に助かります。細かいところまで見られるのは本当に便利ですね。親松)

それにBuddyBoardはPDFを取り込んで簡単に編集できますよね。例えば、1つのPDFに10枚の図面があった場合、それぞれの並び替えができ、PDFを一つずつ組み合わせて新しいPDFを書き出せる機能が非常に使いやすいと思っています。必要な部分だけを使って資料を作成できるので、データも軽くなりますし、無駄な部分を消すことができるのは本当に便利です。また、社内で作ったパースを資料に追加することもできるので、非常に使える機能だと思います。石川)

書き出した時のデータの軽さもいいですね。他社製のソフトでは、たくさん書き込むとデータが重すぎて外に出しづらいのですが、BuddyBoardはみんなが書き込んでもそれほどデータ容量が重くならないので、周りとの共有もしやすくて個人的に気に入っています。親松)

やっぱり紙だと面倒ですよね。紙にペンで書いて、間違えて消してとか。また、図面の縮尺も問題です。PDFを出力して、必要な部分を何百%で拡大印刷をし、それをみんなで見て、さらにその印刷物を再度印刷するという手間がかかります。その点で、BuddyBoardを活用すれば、チェックバックもスムーズです。以前は、印刷して確認する必要がありましたが、BuddyBoardですぐに確認できるので、打ち合わせ時間も短縮できました。さらに、過去のチェック内容もデータで確認できるのが便利です。石川)

もう一回別の紙に印刷して再度書くなど、その労力が大幅に削減されましたね。親松)

あと、修正指示を反映した確認用図面が来ますよね。BuddyBoardでチェックできると、その場で確認して「ここがいいんじゃないか」って話ができるので、打ち合わせも本当にすぐ終わります。そしてデータとしてもその履歴が残るのも便利です。誰が書いたかも残ってくれるので、証跡としても利用することができます。印刷した紙だと、度重なる修正指示で過去のチェック履歴がわからなくなってしまうことがありますからね。矢崎)

私が以前設計事務所にいた時は、図面を印刷し、それに書き込んで、間違えたら再度印刷し書き込む、という作業をしていました。BuddyBoardを使い始めた時は、その便利さに非常に感動しました。同様のツールで知っているものは共有できず、書き込んだものを送付するだけのものでしたので、BuddyBoardで書き込みと共有が同時にできると思っていませんでした。実際に、書き込んだものがリアルタイムで更新される部分には非常に驚きました。 -

宮地)

使い始めた時はどうやって操作するのだろうと思ったのですが、30分ほどで使い方が分かりとても使いやすいと感じました。私はBuddyBoardに保存されている参考図面データをよく見ます。パソコンのwebブラウザで参考図面を表示しながらiPadで作業していて、非常に時間短縮になっています。 -

親松)

多くのプロジェクトがフォルダ別に分けられていて、個別の業務ごとに整理されています。全員がプロジェクト全ての内容に関与しているわけではありませんが、異なる業務を担当していても、過去の経緯を見直すことや履歴を確認することが容易です。これがBuddyBoardでの情報共有の利点ですね。いちいち説明する必要がなく、自分でフォルダの中のデータを見て把握することができます。もしBuddyBoardがなかったら、一から説明しなければならず、かなりの時間がかかってしまうでしょう。BuddyBoardによって効率化が図られていると思います。打ち合わせの中で、先祖返りすることってよくありますよね。一周回って、また元通りになることも。そうならないように、設計担当者が前提や経緯を理解していないといけないなと感じます。

使い方が幅広く、

役立つシーンが多いサービス

- 今後BuddyBoardをどのように活用していきたいですか?

-

親松)

弊社にはリノベーションマンションの買取・再販事業もあります。このリノベーション部門はすべて紙ベースで運営されています。リノベーションは構造が決まっており、既存の図面があるため、いかに間取りを有効に作るかがポイントです。ぜひBuddyBoardを導入できるよう、社内で働きかけてみます。我々以上に時間の効率化が図れると思います。また、今後の対面での打ち合わせの効率化のためにも、関係会社にもBuddyBoardの導入を広げていきたいです。すべてのやり取りを完全オンラインにすることは、営業や信頼関係構築の面では簡単ではないと思いますが、設計事務所が複数のプロジェクトを同時に進行させることがあると、その会社のリソースによっては、同じ人が大量の図面を描くことがあります。その結果、定例会を開催しようとしても、設計担当の業務量が多すぎて参加できなくなることがあります。その影響で着工時期が遅れ、我々にとっては金利や売上計上の遅れといったリスクが発生します。

そのため、ある程度内容が詰まってきた段階では、定例会をオンラインで行うことで設計事務所担当者が移動時間を節約し、その時間に図面を描くことができるなど、効率的に進められると思います。結果として、我々のコストダウンや営業外費用の削減にもつながるのではないかと考えています。